- 신, 죽음 그리고 시간…에마뉘엘 레비나스

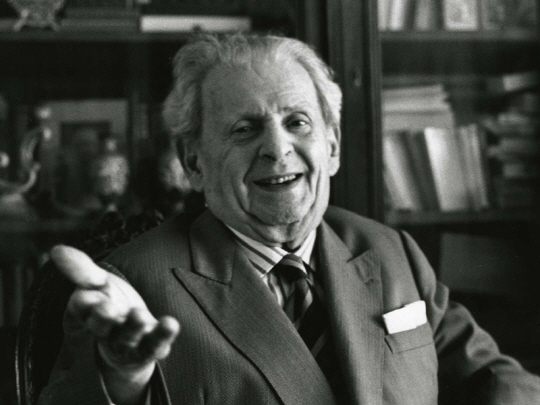

- 한 철학자를 얻음은 자기 자신과 세상을 바라보는 다른 산등성이를 갖게 되는 것이다. 거기로부터 바라보면 지금까지 보아왔던 것과는 다른 전경이 펼쳐진다. 리투아니아 출신인 프랑스의 유대인 철학자 에마뉘엘 레비나스(사진). 그는 러시아 문학과 독일철학과 프랑스의 인문교양을 자양분으로 사상의 골격을 키우고, 히브리어 성서와 탈무드에 깊은 지혜의 뿌리를 내려, 동시대인인 우리에게 인간과 세계를 바라보는

- 독특하게 다른 눈과 장소를 제공해 준다.

- 이 책 < 신, 죽음 그리고 시간 > 은 1975~1976년 소르본 대학에서 행한 레비나스의 두 강의를 모아놓은 것이다. 신, 죽음, 시간이라는 세 개념을 통해 그가 문제삼는 것은 '사람과 사람 사이의 윤리적 관계'다. 두 개의 세계대전과 히틀러 나치즘의 야만상태를 뚫고나온 세기말에 인류를 향하여 모질게도 철저하게 일관된 주제와 물음을 발신하고 있는 한 철학자를 우리는 이 책에서 만난다. 이 독특한 사상가는, 사람은 어떻게 해서 사람이 되는가? 인간성은 어떻게 해서 탄생하는가? 우리는 어떻게 타자를 만나며 타자와 관계 맺게 되는가?

- 이런 윤리적인 물음을 우리에게 던지며 우리 가까이 다가온다. 나를 정면으로 바라보며 질문해 오고 있는 그를 나는 피할 수가 없다. 타인의 얼굴, 고대 경전의 위대함, 정의(正義)에 관한 물음, 제1철학=윤리와 같은 것들에 대한 레비나스의 글을 만나 읽게 되는 것 자체가 나의 인생에 큰 사건이 아닐 수 없다.죽음에 대한 레비나스의 질문도 마찬가지로 집요하고 래디컬하다. 죽음에 대해 염려할 것 없다고 말했던 것은 에피쿠로스였던가? 살아있을 때에는 죽음은 아직 오지 않았으니 없는 것이고, 죽음이 왔을 때에는 내가 없는 것이니 죽음은 없다. 그러니 하등 겁낼 것이 아니라고 한다.

- 하지만 이런 안이한 처리로 과연 죽음의 문제가 해결될 수 있는 것인가? 레비나스는 말한다. 죽음은 타자와 마찬가지로 미지의 것이며, 그것은 주체로서의 나의 가능성, 능력, 능동성을 저 멀리 넘어선 그 무엇이다. 이 점에서 죽음은 타자와 같은 존재다. 죽음과의 관계에서 우리는 절대적으로 타자인 그 무엇과 만나는 것이다. 신(신앙)의 문제, 죽음의 문제를 진지하게 다시 숙고하려는 사람, 그걸 하지 않고서는 일상의 일이 손에 잡히지 않는 사람, 그런 사람은 레비나스를 읽고 레비나스의 생각과 씨름해야 할 것이다.

사

사- 그가 진정으로 현대인에게 전하고자 했던 메시지는 한마디로 하면 무엇일까? 감히 말해 본다면, 그의 1946~1947년 강연집 '시간과 타자'의 첫 문장, "이 강연의 목적은, 시간은 고립한 단독의 주체에 관한 사실이 아니고, 시간은 실로 주체와 타자의 관계 바로 그것이라는 것을 밝히는 데 있다"로부터도 유추되는 바, "사람은 나 아닌 타인을 참으로 만났을 때 비로소 진정한 나(=주체)가 된다"쯤이 아닐지. '시간과 타자'의 첫 부분에서 레비나스는, 하이데거의 Miteinandersein(상호공동존재, 서로 더불어 함께 있음)을 비판한다.

- 전치사 mit(함께, 더불어)로 표현되는 관계는 '어깨를 나란히'(cote a cote) 하는 관계일 뿐, 타자와의 진정한 관계가 아니라고 하면서, '얼굴과 얼굴을 마주보는'(face a face) 관계야말로 인간과 인간의 본원적(本源的) 관계라고 말한다. 우리 주변 사람들 가운데 '어깨를 나란히(cote a cote) 하는 관계'를 진보의 표상처럼 여기는 경우를 보아왔는데, 나는 레비나스를 읽음으로써 cote a cote로부터 face a face로의 사상적 전회를 경험했다고 말할 수 있다.

- 이 책의 특징 한 가지를 귀띔하자. 레비나스의 주저인 < 전체성과 무한 > < 존재와 다르게 또는 존재저편으로 > 에서 다른 철학자들이 배경처럼 또는 암시처럼 언급되는 것과는 아주 다르게, 이 책에서는 철학자들과의 대화와 논쟁을 통과하면서 레비나스 자신의 생각과 사상이 날줄과 씨줄로 교직되어 나온다. 이것은 학생들을 앞에 둔 그의 강의의 흔적이다.지극히 난해하면서도 한 고비 또 한 고비 이해의 실마리가 풀릴 때 느끼는 묘한 희열, 그리고 그의 문체와 언어의 경이로움은 레비나스를 읽는 매력의 하나다. 난해하기로 유명한 레비나스를 이만큼 쉽고 유려한 우리말로 읽을 수 있게 해준 번역자들과 그린비 출판사에 감사드린다.

경향신문 2013.6.7

< 박성준 | 길담서원 대표 >

'행성의 책' 카테고리의 다른 글

| 이상문학회 <13인의 아해가 도로로 질주하오> (0) | 2013.06.23 |

|---|---|

| 조엔 바칸 <기업에 포위된 아이들> (0) | 2013.06.23 |

| 폴 리쾨르 <해석에 대하여> (0) | 2013.06.22 |

| 미셸 푸코 <말과 사물> (0) | 2013.06.22 |

| 미셸 앙리 <육화, 살의 철학> (0) | 2013.06.22 |